バスケットボールのトラベリングの基礎

バスケットボールのトラベリングは、バイオレーション(違反)のひとつです。はじめに、バスケットボールのトラベリングの概要を解説します。

バスケットボールで“歩けない”理由

バスケットボールには「ボールを持って歩けない」という特徴的なルールがあります。

他のスポーツでは自由に動けるのに「なぜバスケだけ歩いたら反則なの?」と不思議に思う人も多いでしょう。

その理由は、ドリブルこそが攻撃の基本動作だからです。

ボールを持ったまま自由に歩けてしまうと、ディフェンスは追いつけず試合は成立しません。

つまり、ドリブルで進むことで攻撃と守備のバランスを保つのが、バスケットボールの根本的なルールです。

トラベリングとは?

トラベリングは、ボールを持った状態で3歩以上動いてしまう反則です。

もう少し正確に言うと、ドリブルをしていない状態でピボットフット(軸足)を動かすことを指します。

具体的には、次のような動作が対象です。

- ドリブルをやめてから2歩以上歩く

- ピボットフット(1歩目の足)を浮かせてしまう

- ジャンプして着地したあとに再び足を動かす

トラベリングがあることで、プレーヤーはボールを持った瞬間の足さばきに高い集中力を求められます。

トラベリングのペナルティ

試合中にトラベリングを取られると、その起きた場所から一番近い「サイドライン」もしくは「エンドライン」の外側から相手のスローインで再開されます。

つまり、得点チャンスをまるごと失うことになります。

シュートが決まっても、その前にトラベリングがあった場合は当然ノーカウント。一瞬の足の動きで試合の流れが変わるのが、バスケットボールのシビアな面といえるでしょう。

新ルール「ゼロステップ」

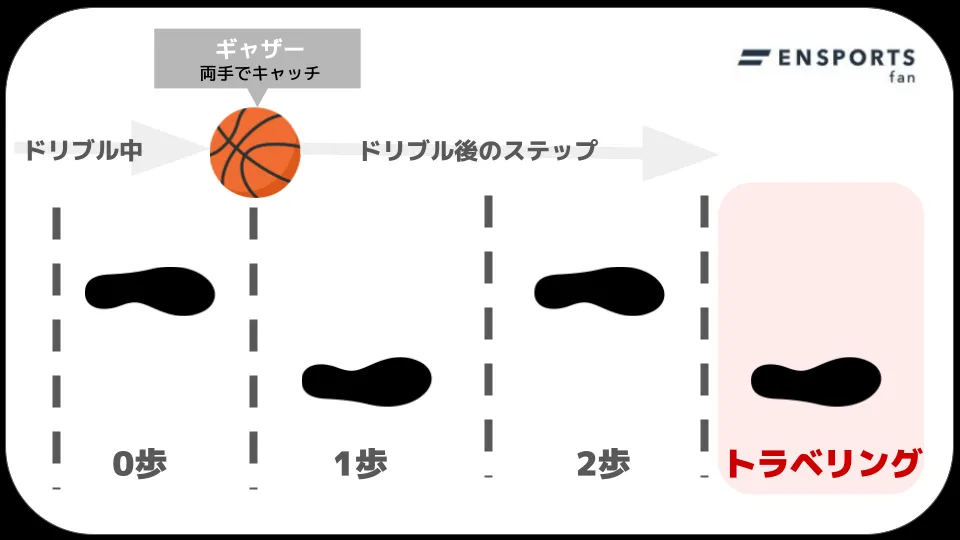

FIBA(国際バスケットボール連盟)では2017年10月より、トラベリングに関するルールが大きく変更されました。

その中でもとくに影響が大きいといわれているのがゼロステップです。

これまではドリブルを終えてボールを保持した瞬間、最初の一歩を「1歩目」とカウントしていました。

しかしルール変更により、足が床についている状態でボールをもらった場合、その最初の一歩は「0歩目」としてカウントしない……つまり“ゼロステップ”という新しい考え方が生まれたのです。

従来なら「キャッチ→1歩→2歩」で終わりでしたが、ゼロステップでは「キャッチ(0)→1歩→2歩→3歩目」と、実質3歩まで動ける計算になります。

これにより、よりスムーズでダイナミックなプレーが可能になりました。

バスケットボールのトラベリングが起こりやすいシーン

バスケットボール観戦に慣れてくると、トラベリングが頻繁に起こるシーンが見えてくるかもしれません。

ここでは、トラベリングが起こりやすいシーンを5つ紹介します。

パスをもらった直後

トラベリングがもっとも多いのは、パスをキャッチした瞬間です。

とくに勢いよく走っている選手が止まりきれずに、2歩以上踏んでしまうケースはよく見られます。

また、ディフェンスのプレッシャーで前を塞がれると、ドリブルをつけずにトラベリングを取られるリスクが上がります。

ドリブルをやめた後

パスをもらった直後と同様に、ドリブルを止めた瞬間もトラブルを取られる可能性があります。

地面に着いている足が2歩目としてカウントされた後、つい1歩目の足を動かしやすいことが原因です。

とくにプレッシャーの強いディフェンス下では、ミスが起こるリスクが高まります。

空中でボールを受けて着地したとき

ジャンプ中にボールをキャッチし、着地した瞬間が1歩目としてカウントされます。

着地後に足を踏み出すとピボットフットが決まるため、そのまま次の足を踏み出すとトラベリングを取られます。

空中でボールを受けて着地したときは、ピボットフットを意識することが重要です。

2人以上のディフェンスに囲まれたとき

複数のディフェンスに包囲されたとき、焦って足を動かしてしまうのも典型的なトラベリングパターンです。

ダブルチームやトリプルチームを仕掛けられるとオフェンスは焦り、踏ん張ることが難しくなる恐れがあります。

プレッシャーから不意に足が動き、トラベリングを取られやすくなるのです。

観戦時には、囲まれても冷静に足を固定してパスを出す選手のスキルに注目しましょう。

ルーズボールに飛び込んだとき

コート上で転がるボールに飛び込み、キャッチした後に立ち上がるときも要注意です。

床に座った状態で立ち上がる際、足を動かすタイミングによってはトラベリングと判定されます。

とくに試合終盤のルーズボール争いは、審判の笛が鳴るかどうかのスリリングな瞬間です。

トラベリングを理解するための観戦チェックポイント

バスケットボールのトラベリングを理解すると、試合観戦がより楽しくなります。

最後に、トラベリングを理解するための観戦チェックポイントを5つ解説します。

ピボットフットに注目する

バスケットボール観戦をワンランク上で楽しみたいなら、まずはピボットフット(軸足)に注目してみましょう。なら、ぜひピボットフット(軸足)にしてください。

シュートフェイクやパスフェイクの最中でも、ピボットフットが床から離れていないかに注目。

一流選手ほどピボットフットを正確にコントロールしています。

ドリブルをやめた直後の足さばきを見る

ドリブルをやめた瞬間の動作は、審判がもっとも厳しく注目するポイントです。

観戦時に選手の足さばきを意識して見ると、「今ギリギリセーフだったな」「これはトラベリング取られたかも」といった判定の駆け引きを感じ取れるはずです。

ゴール下でのステップワークを楽しむ

ゴール下でのフィニッシュには、ステップワークの妙が詰まっています。

ユーロステップやスピンムーブなど、ルールギリギリのステップテクニックは見どころ満載。

「ゼロステップで合法」なのか、それとも「踏みすぎて反則」なのか、観戦者自身が見極めるのも観戦の醍醐味です。

トラベリングと間違えやすいステップを知っておく

実は、トラベリングに見えて合法な動きも存在します。

代表的なのが「ユーロステップ」や「ギャロップステップ」です。

これらのプレーは一見歩いているように見えますが、正しい順序で足をついていれば反則ではありません。

違いを理解することで「ナイスステップ」だと評価できるようになります。

リーグやルールの違いを知る

実は、トラベリングの判定はリーグによって微妙に異なります。

NBAは選手の自由なプレーを推奨しているため、緩めの判定が多いのが特徴です。

一方、FIBA(国際ルール)やBリーグでは厳しめにトラベリングを取られる傾向があります。

「今のプレーはNBAならOKだけど国際大会ならアウトだな」と比較しながら見ると、同じ試合でもまるで違って見えてくるはずです。

トラベリングを理解するとバスケットボール観戦がより面白くなる

バスケットボールのトラベリングは、ボールを持った状態で3歩以上動いてしまう反則です。

トラベリングの基準を知ると、笛が鳴った理由がわかるだけでなく、選手の足さばきや体の使い方にも目が向きます。

トラベリングを理解することは、バスケットボールを”見る目”を鍛える第一歩。次の試合では、ぜひ選手たちの足元の動きにも注目してみてください。きっと今まで以上に、バスケットボールが面白く感じられるはずです。

また、ENSPORTS fanでは、バスケットボール観戦をたくさんの方々に楽しんでいただけるように、バスケの観戦マナーや観戦初心者のためのルール解説記事なども公開中。そちらぜひチェックしてください。