野球の用語を解説:基本編

「これだけは知っておきたい」という基本の野球用語を紹介します。野球観戦を楽しむ基礎知識として、チェックしておきましょう。

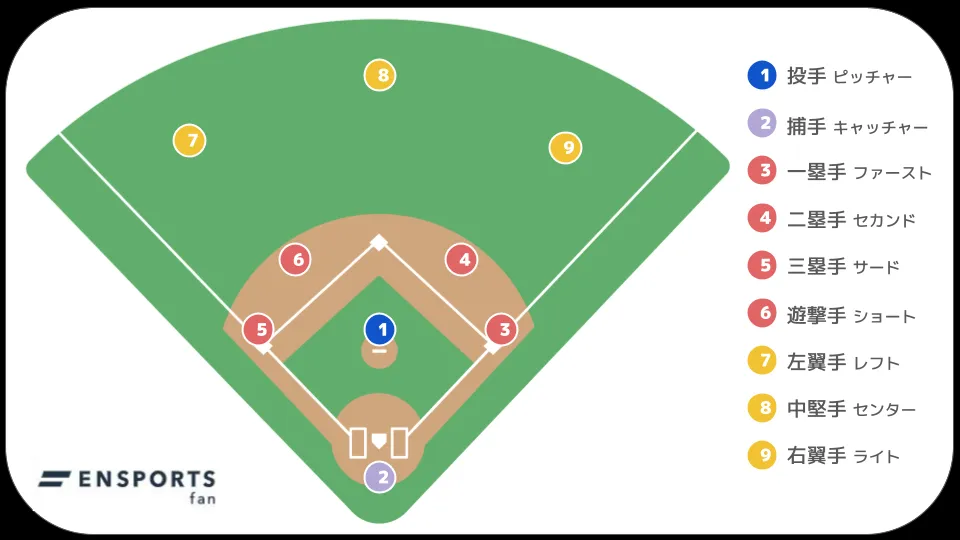

ポジション

ポジションとは、試合に参加する選手がつく守備位置のことです。

| 守備位置 | 守備番号 | 役割 |

| ピッチャー(投手) | 1 | 打者にボールを投球する選手 |

| キャッチャー(捕手) | 2 | ピッチャーの投球を捕る選手 |

| ファースト(一塁手) | 3 | 一塁周辺を守る内野手 |

| セカンド(二塁手) | 4 | 二塁周辺を守る内野手 |

| サード(三塁手) | 5 | 三塁周辺を守る内野手 |

| ショート(遊撃手) | 6 | 二塁と三塁の中間を守る内野手 |

| レフト(左翼手) | 7 | 外野の左側を守る外野手 |

| センター(中堅手) | 8 | 外野の中央を守る外野手 |

| ライト(右翼手) | 9 | 外野の右側を守る外野手 |

ピッチャーとキャッチャーの2人をあわせて、バッテリーといいます。一塁・二塁・三塁で囲まれたエリア内を守るのが内野手、内野の後方にあるエリアを守るのが外野手です。

イニング

野球におけるイニングとは回のことで、先攻(表)と後攻(裏)に分けられます。表と裏が終わったら1イニングが終了する、という考え方です。一般的に一試合のイニングは9回ですが、延長戦により9回を超えることがあります。

延長戦

9回など規定のイニングを超えても決着がつかないときは、延長戦に突入します。延長戦には12回制とタイブレーク制があり、リーグや大会によって採用ルールが異なります。違いとしては以下の通りです。

| 12回制 | 12回を限度として延長戦を行う形式 |

| タイブレーク制 | 塁に走者がいる状態から初めて決着がつくまで続ける形式 |

ルールの違いについて、野球観戦前にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

コールドゲーム

コールドゲームとは、試合が打ち切りになり続行できなくなることです。コールドゲームは以下の2種類に分けられます。

| 点差コールド | 逆転が不可能とされる点差がついたとき試合を打ち切りにする |

| 悪天候コールド | 悪天候や日没で試合続行が不可能になったとき打ち切りにする |

5回以降に悪天候などで試合続行が困難な場合は、ノーゲームではなくコールドゲームとして成立します。

点差コールドは日本プロ野球(NPB)にはありません。ですが、大会やリーグによっては適用されるため、観戦をする前にチェックしておきましょう。

ノーゲーム

ノーゲームとは無効試合のことです。悪天候や日没によって試合続行が不可能になったとき、試合成立の条件を満たしていなければ適用されます。

日本プロ野球の場合は、イニング数が5回に満たないとノーゲームになるルールです。コールドゲームと違って記録に残らず、後日あらためて再試合を行います。

選手交代

野球における選手交代とは、プレー中の選手と控えの選手を交代することです。ベンチに控え選手がいる限り、交代人数に制限はありません。ただし、一度交代した選手は、再出場ができないルールです。

サイン

野球では、動作によるサインによって指示を伝えます。野球観戦では、監督やキャッチャー、コーチが使用する場面が多く見られるはず。

プロ野球の場合は、相手チームに戦略を知られないように複雑なブロックサインを使用します。

野球の用語を解説:ピッチャー編

守備の要であるピッチャーに関する用語をまとめました。ルールについて理解するためにも、ぜひチェックしてください。

ストライクとボール

ピッチャーが投球したとき、ストライクゾーンを通過するとストライク、通過しないとボールになります。ストライクが3回宣言されると、バッターアウトです。ボールが4回だとフォアボール(四球)となり、バッターは一塁まで進塁できます。

先発

試合開始のとき最初にマウンドに立つピッチャーが、先発ピッチャーです。チームの中でも優れた投手がつくことが多く、長いイニングを投げる傾向があります。先発ピッチャーをどの試合に登板させるのか、あらかじめ順番を決める(先発ローテーション)のが一般的です。

リリーフ

先発ピッチャーが交代したあとに登板するピッチャーを、リリーフピッチャーといいます。リリーフピッチャーの種類は、大きくわけて以下の2つです。

| 中継ぎ(ミドルリリーフピッチャー) | 先発と抑えの間に投球するピッチャー |

| 抑え(クローザー) | 試合の最終盤に登板するピッチャー |

さらに中継ぎは、セットアッパーやロングリリーフ、ワンポイントリリーフなどの種類に分かれます。現代の野球ではピッチャーの役割分担が基本なので、投手交代のタイミングが重要です。

ボーク

ボークとは、投球や牽制のときピッチャーに与えられる反則です。主にバッターを騙す行為が該当します。ランナー(走者)がいる場合は全走者が進塁し、ランナーがいなければボールとしてカウントされるルールです。

反則球

反則球(反則投球)とは、ルールで禁止されているピッチャーの動作を指します。ボールへの細工など、バッターが不利になる可能性がある行為に適用されるルールです。

ボークが主に投球動作そのものの違反であるのに対し、反則球はボールへの不正行為など物理的なルール違反を指します。

反則球と判断された場合は、ランナーがいればボーク、いなければボールをカウントされます。

牽制球

盗塁や進塁を防ぐため、ピッチャーがランナーのいる塁に投球することです。リードしたランナーを元の塁に戻すことや、ランナーと接触してアウトにすることが目的。

ちなみに、あまり多くありませんが、捕球したキャッチャーが牽制球を投げることもあります。

野球の用語を解説:バッター・ランナー編

ピッチャーの投球を打つバッターと、盗塁のために走るランナーに関する用語をまとめました。それぞれの用語について、一つひとつわかりやすく解説します。

打順

打順とは、バッターが打つ順番のことです。9人が打席に入る順番を、試合の前に決めておきます。打順は以下のように分類が可能です。

| 上位打線(1~2番) | 出塁してチャンスを作る役割がある |

| 中軸(3~5番) | 塁上にたまったランナーを本塁にかえして得点する役割がある |

| 下位打線(6~9番) | 打席が回ってくることが少なく打撃が苦手な選手が多い |

打順ごとに役割の傾向があるので、試合観戦の前に確認しておきましょう。どの選手をどの打順にするかは、チーム戦略でも重要な要素です。

フェアとファウル

フェアボールとは、フェアゾーンに入った打球で、安打や本塁打になる可能性があります。ファウルボールは、フェアゾーンに入らずファウルゾーンに落ちた打球です。

ファウルボールの場合、0ストライク・1ストライクのときはストライクに加算されます。2ストライク以降は、何度ファウルボールを打ってもカウントはされません。

アウトとセーフ

以下のケースに該当すればアウトになります。

- 打球がノーバウンドで捕球される

- 投げたボールを3球見逃す・空振りする

- 捕球して塁にタッチするまたは塁を踏んでいる選手に投げる

ランナーが走ってボールより早く塁に到達すればセーフで、先にボールが送られたらアウトです。各塁の審判(塁審)が、セーフかアウトかを判定します。

バント

バントとは、バットを振らずにボールに当てることです。以下のような種類に分けられます。

| 送りバント | 打者がアウトになる代わりに走者を次の塁に進めるためのバント |

| セーフティーバント | 打者が出塁するためのバント |

| スクイズバント | 三塁走者をホームに返して得点を入れるためのバント |

その他にもさまざまなバントがあり、状況にあわせて適した方法を選択します。ボールを内野に転がすように、バットに当てる技術が必要です。

DH制

DH制(指名打者制)とは、ピッチャーの代わりに打席にたつ選手を指名できる制度です。メジャーリーグ(MLB)と、日本プロ野球のパ・リーグ(セ・リーグでも2027年から導入決定)で採用されています。通常の9人制に指名打者1人を加えてプレーするのが主な違いです。

インターフェア(打撃妨害)

インターフェア(打撃妨害)とは、バッターがボールを打つとき守備側の選手が妨害することです。

打撃妨害は、キャッチャーによる妨害がほとんど。ペナルティとしてバッターは一塁に進塁できます。なお、インターフェアには守備妨害という意味もあります。あわせて確認しておきましょう。

オブストラクション(走塁妨害)

守備をする野手が、ランナーの走塁を妨害することをオブストラクション(走塁妨害)といいます。守備側の野手が、打撃の処理・送球をしているときは適用外です。ランナーに対してプレイが行われていた場合、妨害されたランナーは1つ以上進塁できます。

野球の用語を解説:キャッチャー・野手編

捕球や配球の組み立てを行うキャッチャーや、内野・外野を守る野手に関する用語をまとめました。プレーや判定、技術についてわかりやすく解説します。

カットプレー

カットプレー(中継プレー)とは、外野手からの返球を内野手やピッチャーが中継ぎすることです。直接返球するよりも確実に返球でき、塁から飛び出したランナーをアウトにする確率を高めます。

エラー(失策)

打撃を処理できるにもかかわらず、ミスでバッターやランナーの進塁を許すと、エラーと記録されます。捕球ミスや送球ミスなどが対象です。スコアボードでは、「E」と記載されたランプが点灯します。

フレーミング

フレーミングとは、ストライクの判定を得るための捕球技術のことです。キャッチャーは投球動作や捕球体勢を工夫することで、ストライクの判定を引き出します。ミットを動かさず、審判に見やすいように捕球する技術が必要です。

インターフェア(守備妨害)

インターフェア(守備妨害)とは、守備側のプレーを攻撃側の選手が妨害する反則のこと。選手や監督、コーチ、観客もインターフェアの対象になります。

その種類は多岐にわたり、ペナルティは守備妨害の内容で異なります。

コリジョンルール

コリジョンルールとは、本塁での衝突を防止するための規則です。キャッチャーとランナーの危険な接触プレーを避けるために定められました。具体的には、以下のような場面でコリジョンルールが適用されます。

- 走路をブロックしていない野手や捕手に対して、走者が最初から接触を目論んで走路を外れる

- ボールを保持していない捕手が、得点しようとしている走者の走路をブロックする

1のケースでは対象のランナーがアウトになり、他ランナーは接触発生時にしていた塁まで戻ります。2のケースはランナーをセーフとするルールです。

基本の野球用語をマスターしておこう

野球は専門用語が多く、初心者だと難しいと感じるかもしれません。しかし、少しずつ用語を覚えていけば、野球への理解が深まります。

今までわからなかったことがわかるようになれば、野球観戦がさらに楽しめるのではないでしょうか。基本の野球用語をマスターすれば、ルールや試合の流れもよりスムーズに理解ができるようになります。

ENSPORTS fanでは、野球観戦をたくさんの方々に楽しんでいただくために、観戦マナーや観戦初心者のためのルール解説記事なども公開中。そちらぜひチェックしてみてください。