サッカーの基本的な試合時間

冒頭でも触れていますが、サッカーは1ゲーム90分が基本。しかし、90分ぴったりで終わるものではありません。

サッカーの試合時間に関するルールをまとめました。ぜひサッカーの試合を視聴する際の参考になさってください。

試合時間|前半45分+後半45分

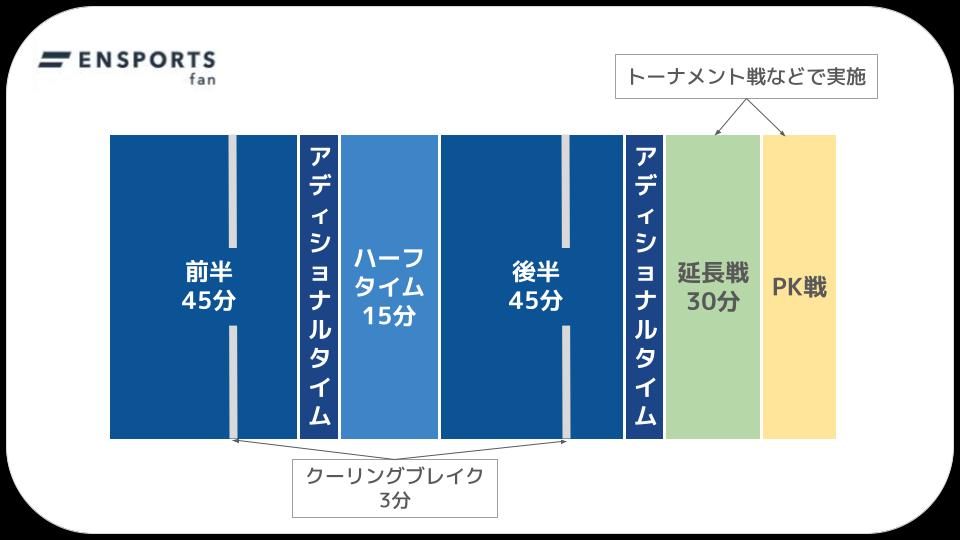

Jリーグや海外のプロリーグ、国際大会などのプロサッカーでは、試合時間は90分と定められています。これは前半45分、後半45分を足した合計です。

サッカーでは、選手交代や反則によって試合が中断されても時間はカウントされ続けます。原則として90分の試合時間が変わることはなく、必要に応じてあとから追加される仕組みです。

ハーフタイム|15分

ハーフタイムとは、前半と後半の間に設定される15分の休憩時間。試合時間の90分とハーフタイムの15分を合計すると、試合時間は1ゲーム105分となります。

休憩や作戦会議、選手同士のコミュニケーションなど、選手の過ごし方はさまざまです。

ハーフタイムの作戦会議によって前半と後半で戦い方が変わることも多いので、戦術の違いに注目するのもサッカー観戦の楽しみ方の一つといえるでしょう。

アディショナルタイム|平均4分、最大45分

アディショナルタイム(ロスタイム)とは、選手交代や退場処置、負傷者の治療など試合以外に費やされた時間のこと。前半と後半のあとに主審の判断で追加されます。

試合時間90分とハーフタイム15分にアディショナルタイムを追加したものが、試合の所要時間です。アディショナルタイムの上限は45分で下限は0分ですが、平均は1試合で4分ほどとされています。

クーリングブレイク|3分

Jリーグで夏の熱中症対策として取り入れているのが、クーリングブレイクです。

前半と後半それぞれで3分の2の時間が経過したあと日陰に入り、3分ほど体を冷やして水分補給をおこないます。

クーリングブレイクをおこなう際の指標に用いられるのが、WBGT(湿球黒球温度)。これは、気温・湿度・風速・輻射熱を総合的に考慮して評価するものです。WBGT28℃以上なら30秒~1分の飲水タイムを、WBGT31℃以上ならクーリングブレイクを実施します。

また、クーリングブレイクは試合時間に含まれますが、アディショナルタイムの加算対象となります。ハーフタイムには含まれません。

決着がつかないと試合時間が伸びる場合も

サッカーの試合時間90分では決着がつかないこともあります。リーグ戦などでは引き分けで試合終了となる場合もありますが、トーナメント戦や決勝戦などではそうはいきません。

そこで勝敗を決めるために実施されるのが、延長戦やPK戦です。

この章では、延長戦とPK戦の所要時間について解説します。

延長戦|30分

勝敗を決める必要があるトーナメント戦の場合、決着がつかないときは延長戦が実施されます。

リーグ戦では延長戦はおこなわれず、そのまま引き分けになるのが基本ルールです。

延長戦は前半と後半がそれぞれ15分で、合計30分まで。ハーフタイムはなく、短い給水時間が設けられています。

以前はゴールを入れた時点で勝敗が決るVゴール形式を採用していましたが、現在は30分の延長戦を行うフルタイム方式となっています。

PK戦|10〜15分程度

延長戦でも決着がつかない場合、ペナルティーキック(PK)で勝敗を決めます。

両チームが5人ずつ蹴って、より多くゴールしたチームが勝者。延長戦と同じくトーナメント戦でのみ取り入れられており、リーグ戦では実施されません。

5人でも勝敗がつかない場合は、1人ずつ蹴ってどちらかのチームが多く得点をあげるまで継続するルール。PK戦が終わるまで試合時間は延長されるため、所要時間の目安は10〜15分程度ですが、多少前後することもありあります。

なお、大会によっては延長戦をせずに、そのままPK戦となることもあるようです。

年代別のサッカーの試合時間

プロサッカーは90分と定められていますが、実はサッカーの試合時間は年代によって異なります。

この章は年代別の試合時間についての基本のルールをまとめました。ぜひ応援に足を運ぶ際の参考になさってください。

U-12(少年サッカー)

U-12(少年サッカー)の試合時間は、前半・後半20分で合計は40分。ハーフタイムは10分で、延長戦は前半・後半5分の合計10分です。

試合時間は参加する年代によって調整されており、低学年では前半・後半15分の30分に設定されることもあります。

また8人制では、試合時間を3回にわける3ピリオド制が採用されるパターンも。1ピリオドが12分で合計が36分、間に10分のハーフタイムを2回挟む形式です。

U-15(中学サッカー)

U-15(中学サッカー)では、前半と後半が30分で合計の試合時間は60分。ハーフタイムは10分です。

全国大会など大会によっては、高校サッカーと同じ前半・後半40分ずつの合計80分が採用されることも。決着がつかない場合は、前半・後半10分で合計20分の延長戦をおこないます。

U-18(高校サッカー)

U-18(高校サッカー)の試合時間は、前半と後半がそれぞれ40分ずつで合計80分。ハーフタイムは10分と定められています。延長戦は前半・後半10分の合計20分が基本です。

ただし、大会によって試合時間が異なり、夏場のインターハイの場合は前半・後半35分で合計70分。冬の全国高校選手権では、準決勝からプロと同じ前半・後半45分の90分制が採用されています。

サッカーの試合時間に関するよくある質問

最後に、今回の記事作成にあたってのリサーチ中によく目にした、サッカーの試合時間に関する疑問にお答えします。

Q1.なぜ途中で時計を止めないの?

A.サッカーは「流れる試合(continuous play)」を重視するスポーツだからです。

そのため、バスケやフットサルのように途中で時計を止めるのではなく、止まっていた時間を“後から足す”方式となっています。

Q2.アディショナルタイムは誰が決めるの?

A.アディショナルタイムは、主審(レフェリー)が決めています。

主審は、前半・後半それぞれのプレー時間中に発生したプレー以外の中断時間を考慮して、アディショナルタイムを決めます。

以下の行為は、アディショナルタイム考慮されるものの例です。

Q3.スタジアムで観戦する際、所要時間はどのくらい考えておけばいい?

A.到着から試合終了まで、3時間はみておきましょう。

ENSPORTS fan内のサッカー観戦を楽しむためのスケジュールの立て方の記事もあります。ぜひスタジアムでサッカー観戦をする際の参考になさってください。

サッカー観戦は試合時間を知ることでもっと楽しめる

サッカーの試合時間は90分で、前後半の間に15分のハーフタイムがあります。スターティングメンバーの発表や延長戦、PKなどを考慮すると、試合時間だけでトータル2、3時間はかかると考えてください。

試合時間を知っておくと、タイムスケジュールを把握して予定を立てることができるので、サッカー観戦当日にもスムーズに行動できますよ。

ENSPORTS fanでは、試合時間に関するもの以外のサッカーの基本的なルールも、初心者にわかりやすくまとめてご紹介しています。ぜひそちらもチェックしてみてください。