野球におけるバッターとは

野球におけるバッター(打者)について、基本的な知識を解説します。打順のルールとあわせて、チェックしておきましょう。

ピッチャーが投げたボールを打つ選手

野球におけるバッターとは、相手チームのピッチャー(投手)が投げたボールを打つ選手です。攻撃時にピッチャーと1対1で勝負します。

自分の打順が回ってきたら、バッターボックス(打席)に入り、ボールを打ったら塁にでます。ランナーとして進塁して、ホームベースにかえったら得点です。

バッターの打順のルール

試合の前に、9人の打順を決めておくのが野球のルールです。試合前には、オーダー表に選手名・打順・守備位置を記入し提出するのが義務。試合前に記入した打順と異なった場合は、ペナルティとしてアウトになります。

チームによって打順の意義は異なるため、配置によって戦略が見えてくることも。一方でバッターの打順には傾向があるので、セオリーを確認しておきましょう。

なお、メジャーリーグ(MLB)や日本プロ野球(NPB)のパ・リーグで採用されている指名打者制(DH制)では、投手の代わりに出る攻撃専門の選手がいます。

日本プロ野球では指名打者の位置が固定されているため、交代によって打順が変更されることはありません。

バッターの打順ごとの役割:上位打線編

野球の試合における上位打線の主な役割は、出塁してチャンスを作ることです。それぞれの役割の傾向について、打順ごとに解説します。

1番バッター

1番バッターの役割は出塁することです。相手ピッチャーの特徴を確認するために、なるべく多くの球種を投げさせなければいけません。

ストライクかボールか見極める選球眼や、塁に出るための足の速さが必要です。リードオフマンやトップバッターとも呼ばれます。

2番バッター

2番バッターには、出塁した1番バッターのチャンスを広げることが求められます。バントやヒットエンドランで進塁させられる、器用で俊足のバッターが多い傾向です。

また、2番バッターに強打者を配置するチームもあります。1番バッターが出塁して、2塁バッターの長打で得点する戦略です。

バッターの打順ごとの役割:中軸(クリーンナップ)編

中軸(クリーンナップ)には、塁上にたまったランナーをホームベースにかえすことが求められます。チャンスに強いバッターや、ホームランバッターが多い傾向です。

3番バッター

3番バッターは、上位打線と中軸のハイブリットとされる打順です。確実に出塁して4番バッターにつなぐ役割や、長打でランナーをホームベースにかえす役割が求められます。出塁率・長打力・俊足が揃っている、打撃センスに優れた選手を置くのが一般的です。

4番バッター

4番バッターには、もっとも長打力に優れたホームランバッターを配置します。野球の攻撃においては、花形と呼ばれる打順です。

チャンスに強く、頼れる選手が4番バッターに配置されます。一方で相手チームから警戒されやすいため、厳しいコースを攻められることも。打たずにフォアボール(四球)を選択する、冷静な判断力も必要です。

5番バッター

5番バッターの主な役割は、4番バッターが打ったあとのダメ押しです。4番バッターが打てなかったときの、代わりとしての役割もあります。長打力があり、チャンスをモノにする勝負強さをもった選手が適切です。

バッターの打順ごとの役割:下位打線編

野球の下位打線では、打率や出塁率より守備力を重視して配置されるのが一般的。バッティングにあまり期待できない選手を配置する傾向があります。

6番バッター

6番バッターは、上位打線と下位打線をつなげる役割がある打順です。塁上にバッターが残っていることが多いので、状況に応じたバッティングが求められます。一方で新しいチャンスを作るために、盗塁が得意な1番バッタータイプを置くこともあるようです。

7番バッター

第二の2番バッターとしての役割が求められます。バントや左右の打ち分けなど、小技が得意な選手を配置するのが一般的です。5・6番バッターのタイプによっては、強打者タイプを選択することもあります。

8番バッター

守備重視で、バッティングが苦手な選手が多い傾向があります。バントなど小技が得意な選手を配置するのが基本です。チームの戦略によっては、長打に期待できる選手を選択することもあります。

9番バッター

打撃が得意でない選手が勤めることが多い打順です。現在指名打者制を導入していない日本プロ野球のセ・リーグ(2027年に導入予定)では、多くのケースでピッチャーを9番バッターに配置します。

ピッチャーはピッチングが優先されるので、体力を消耗させないためにわざと三振することも。なお、指名打者制を導入している場合は、一番バッターへのつなぎとして出塁能力や走力が優れた選手を選ぶ傾向があります。

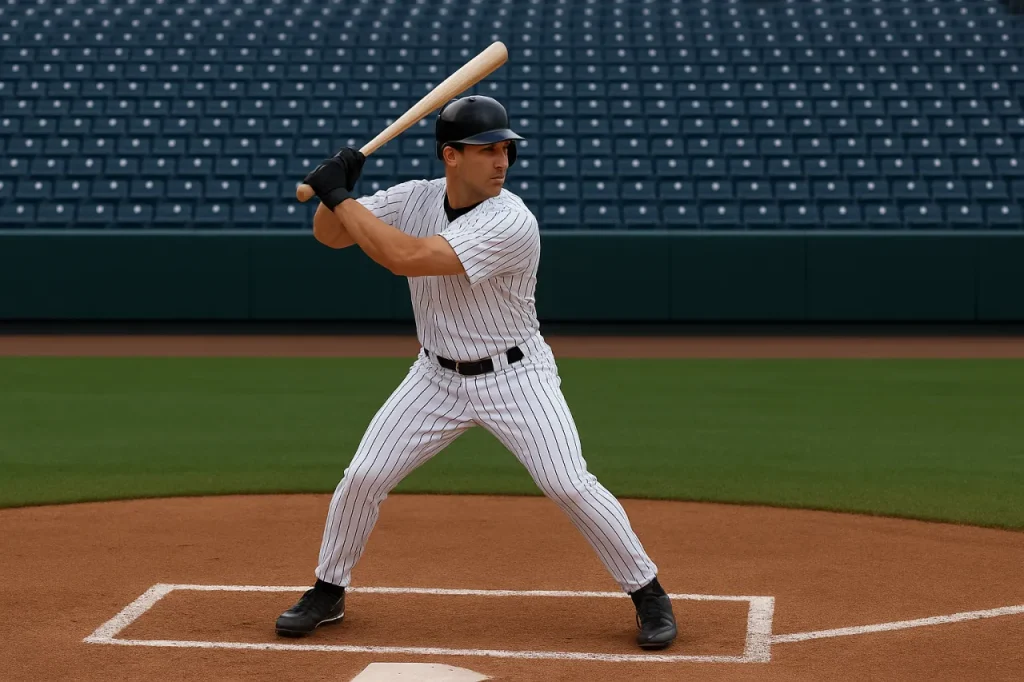

野球におけるバッターの構え方

バットの構え方はバッターによって異なります。野球の基礎知識として、構え方の種類とその特徴をまとめました。

スクエアスタンス

野球におけるスクエアスタンスとは、バッターボックスのライン(長辺)と平行になるように構えるスタイルです。ピッチャーの方向にまっすぐ足を開きます。

一番オーソドックスなバッターの構え方で、バッティングフォームが崩れにくいのが特徴です。安定感が高いので、さまざまな球種に対応できます。

オープンスタンス

スクエアスタンスと比較したとき、前の足がキャッチャーから離れるように開いて立ちます。顔と体の正面が、ピッチャーと正対に近いのが特徴です。

インコース(内角)のボールが、打ちやすくなるのがメリット。目とボールの距離が等しい状態になるため、追いやすくなります。ただし、アウトコース(外角)が打ちにくい、スイングがブレやすいといったデメリットもあります。

クローズドスタンス

前の足をキャッチャー側に踏み込むように立つ、体が開きにくい構え方です。体をひねった状態で打つため、体の回転が大きくなりスイングスピードがアップします。

センターや流し打ちの方向に、打球を強く飛ばしやすいのが特徴。アウトコースのボールが打ちやすくなります。一方で体を少しねじるため、ボールはやや見えにくくなるのがデメリットです。

野球のバッターに関する用語を解説

バッターに関する野球の用語をまとめました。それぞれの意味について、わかりやすく解説します。

打率

打率とは、バッターがヒット(安打)を打つ確率を示す数値です。バッターが打席に入った数(打席数)から、犠打・四死球・打撃妨害・走塁妨害を引いて計算します。計算式は「安打数÷打数」です。

打率が高いバッターほど、安定性と確実性が高いと判断されます。一般的に3割以上が一流バッターの目安。規定打席に達したバッターの中で、シーズン中に最も打率が高い選手がリーディングヒッター(首位打者)と呼ばれます。

スラッガー

スラッガーとは、長打力のある強打者を指します。主に3番・4番・5番のクリーンナップを担うのが一般的です。ホームランバッターや大砲とも呼ばれます。

スイッチヒッター

スイッチヒッターとは、左右どちらでもバッティングができるバッターのことです。野球では、ピッチャーの利き腕と逆の打席に立ったほうが有利。スイッチヒッターなら、ピッチャーにあわせて有利な打席を自由に選択できます。

クラッチヒッター

プレッシャーがかかる場面やチャンスのときに、ヒットを打つことが多い選手を指すのがクラッチヒッターです。得点圏打率(2塁や3塁に走者がいる状態での打率)が高い選手や、勝利打点(勝ち越したときに記録した打点)を稼ぐ選手が該当します。

バックスイング

打つ前にバットを後ろに引く予備動作のことです。反動をつけることによって、打球を遠くに飛ばしたり強い打球を打ったりできます。

タイミングの取り方はバッターによって異なるため、バックスイングのスタイルはさまざまです。一般的にバックスイングが大きいと長打力に優れていて、小さければ短中距離のヒットを打つ傾向があります。

ミート

野球におけるミートとは、バットにボールを当てる技術のこと。遠くに飛ばすより確実にボールを捉えることを重視する打ち方は、ミート打法と呼ばれています。

ボールを目で追ってボールを芯で捉えることで、クリーンヒット(鮮やかなヒット)が生まれやすいと考えられています。また、バットを短く持って振りを小さくすると、ミートしやすくなるとも言われているので、野球観戦の際には選手のバットの持ち方などにも注目してみてください。

試合観戦ではバッターの打順に注目しよう

バッターは、ピッチャーの球を打って得点を目指します。打順ごとの役割にはそれぞれ傾向があるので、どの選手が割り当てられているのか注目してみましょう。

打順の意味を考えながら野球観戦をすれば、チームの戦略が見えてきます。紹介したセオリーを参考に、バッターのプレーを楽しんでください。

ENSPORTS fanでは、野球観戦をたくさんの方々に楽しんでいただくために、観戦マナーや観戦初心者のためのルール解説記事なども公開中。そちらぜひチェックしてみてください。