バスケットボールのオフェンスとは?

バスケットボールの試合を観戦していて「オフェンス」という言葉を耳にした経験はありませんか。

はじめに、バスケットボールのオフェンスの意味や役割を解説します。

オフェンスの意味

バスケットボールにおける「オフェンス」とは、得点を狙うためにボールを持って攻める局面、またはその選手たちを指します。

シュートを打つだけでなく、味方にパスを回す、ドリブルで崩す、スクリーンをかけるといった一連の攻撃的な動きも「オフェンス」です。

オフェンスは、ボールを相手のゴールに向かって運び、シュートを決めることを目指します。

オフェンスの役割

オフェンスの役割はシンプルに言えば「点を取ること」です。

ですが、ただゴールを目指すだけではありません。オフェンス側ができる攻撃は、主にドリブル、パス、シュート。相手ディフェンスを揺さぶり、スペースを作り、味方のシュートチャンスを演出することも重要な役割です。

1人が目立つだけでなく、5人全員が動いて得点機会を作り出すのがバスケのオフェンスです。

オフェンスの成功は、選手の個々の能力に加え、チームワークに大きく依存することを覚えておきましょう。

オフェンスとディフェンスの違い

オフェンスは得点を取りに行く攻める行為で、ディフェンスは自分のゴールを守る行為です。

もう少し簡潔に解説すると、オフェンスは「ボールを保持しているチーム」で、ディフェンスは「ボールを保持していないチーム」といえます。

オフェンスはボールを持って得点を目指すのに対し、ディフェンスは相手チームのボール保持者をマークし、得点を防ぐことに注力するのです。

バスケの試合中は”攻守の切り替え”の速さで大きく展開が変わります。観戦時は「今は攻めているのか守っているのか」を意識するだけでも、試合の流れがぐっと分かりやすくなるでしょう。

オフェンスの基本的な動き方

バスケットボールのオフェンスは、原則として1人がボールを運び、他の4人がそのサポートにまわるものです。

ここでは、オフェンスの基本的な動き方を「ボールを持っている時」と「ボールを持っていない時」に分けて解説します。

ボールを持っている時

ボールを持っている時、とにかく攻めて得点を狙うことが重要です。

ボールを持っている選手は「ドリブル」「パス」「シュート」の3つの選択肢を常に持った状態。

初心者は「なぜシュートを打たなかったの?」と疑問に思いがちですが、実は高確率で得点できる場面を作るために、あえてパスを回すことが多いのです。

ボールを持っていない時

ボールを持っていない選手は、味方のサポートをすることが重要です。

主な動きとしては、おとりになる「スクリーン」が有効とされています。

スクリーンとは、壁を作って相手チームのディフェンスを外すことです。

これにより、ボールを持っている味方選手につく相手選手がいなくなるため、オフェンスを展開させやすくなります。

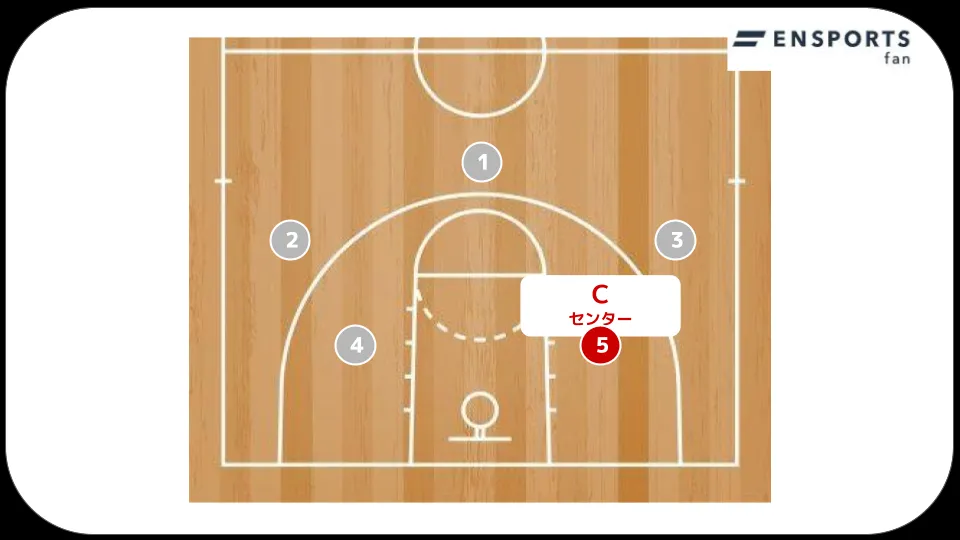

オフェンスで活躍するおもなポジション

バスケットボールのオフェンスでおもに活躍するポジションは、以下のとおりです。

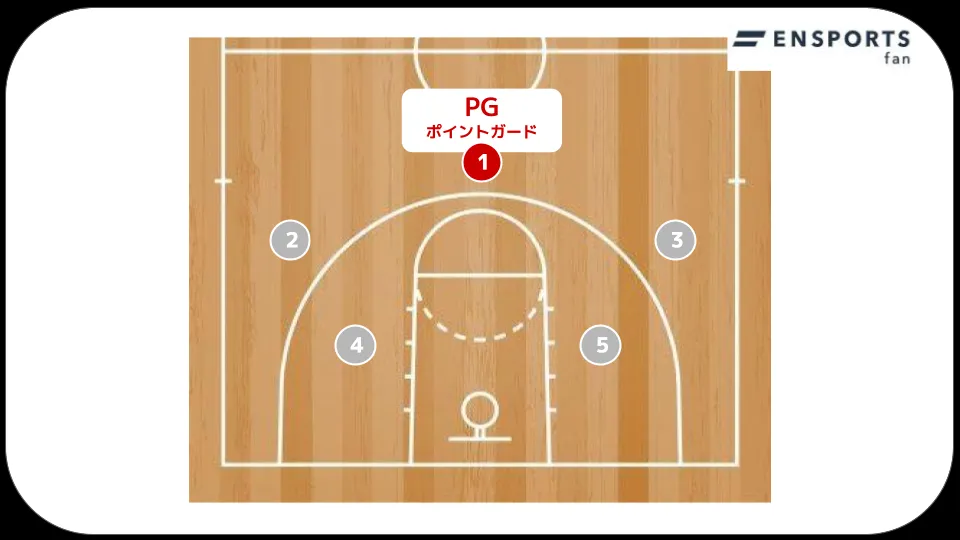

ポイントガード(PG)

チームの司令塔やゲームメーカ的なポジション。攻撃の起点となり、どの戦術を使うか判断します。

NBAでは、ゴールデンステート・ウォリアーズのフィン・カリー選手、日本人選手ではシカゴ・ブルズの河村勇輝選手などが有名です。

どこにパスを出すか、試合のテンポをどう作るかに注目すると、面白いかもしれません。

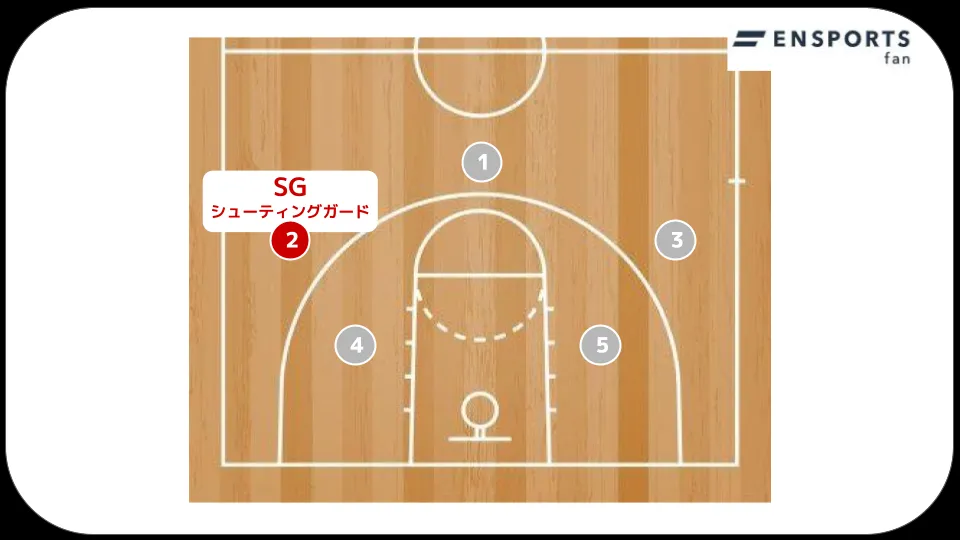

シューティングガード(SG)

得点力の高いシューターのポジションで、3ポイントシュートやドライブで得点します。

PGと並んでボールを扱う時間が長いポジションです。

NBAではロサンゼルス・レイカーズでプレーしていたコービー・ブライアントが有名。Bリーグなら千葉ジェッツの富樫勇樹選手もこの役割を担うことがあります。

ボールを持った瞬間の「攻めるか、パスか」の判断が速さに注目しましょう。

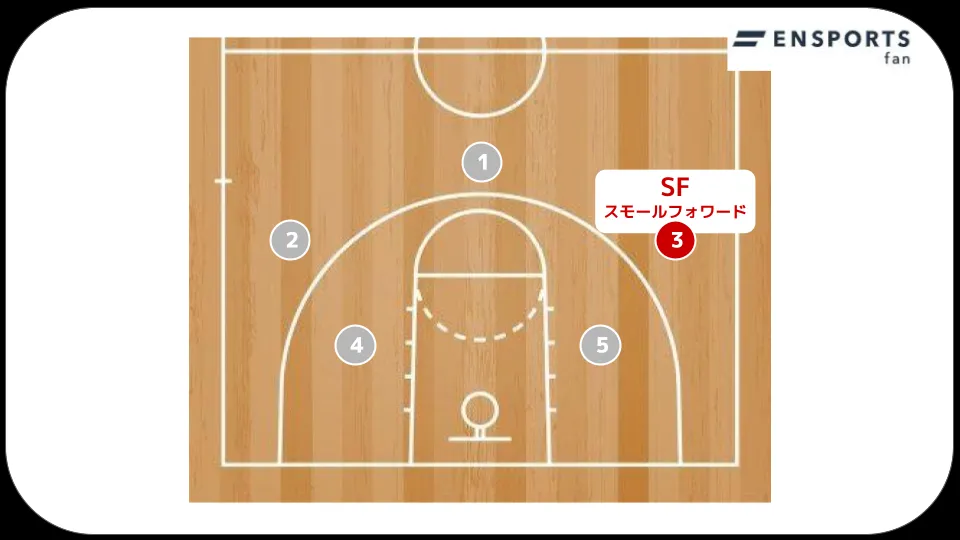

スモールフォワード(SF)

攻守のバランスが取れたオールラウンダー。得点も守備も両方で目立つので、存在感に注目しましょう。

シュート・ドライブ・リバウンド・ディフェンスまで何でもこなすため、状況に応じて得点の演出もできます。

このポジションで代表的な選手は、NBAではロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ選手、Bリーグでは宇都宮ブレックスの比江島慎選手です。

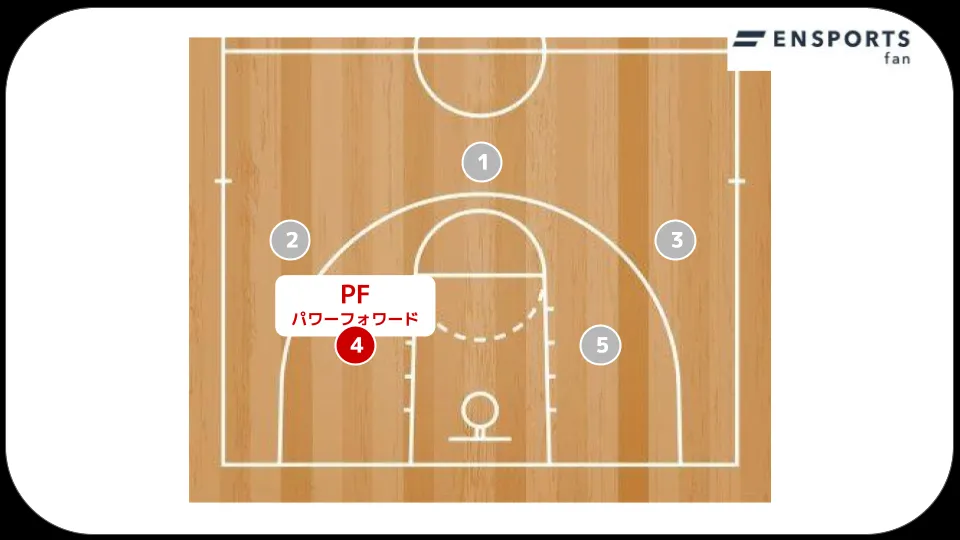

パワーフォワード(PF)

ゴール下でのリバウンドやインサイドでの得点が武器となるポジション。

このうえ、ミドルシュートも決められる選手は、対戦チームにとっての脅威となり得ます。

NBAならミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボ、Bリーグでは千葉ジェッツの渡邊雄太選手がこのタイプ。

ゴール下での競り合いと、リバウンド後のセカンドチャンスを作り出すプレーが見どころです。

センター(C)

身長が高く、リバウンド・ポストプレー・ブロックで活躍するポジションで、チームの大黒柱と言われることも多いです。

身長の高さを活かした、リングに近い位置でシュートを狙います。

NBAならデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ選手、Bリーグではサンロッカーズ渋谷のジョシュ・ホーキンソン選手が有名。

ゴール下での圧倒的存在感と、相手を引きつけて味方をフリーにする動きは必見です。

代表的なオフェンス戦術

オフェンスの戦術にはさまざまな種類があります。

今回は、代表的なオフェンス戦術を5つ紹介します。

1.アーリーオフェンス

アーリーオフェンスは、ボールを持ったらすぐに速攻を仕掛ける戦術です。

速いテンポで攻撃を仕掛け、相手ディフェンスの陣形が整う前に得点を狙います。

スピード感が重要なため、動きのみでなく速い判断力が求められます。

2.セットオフェンス

セットオフェンスは、計画的に攻撃を組み立てる戦術です。

チームは事前に複数の動き方を決めておき、指示によってその中の1つの動きで攻撃を行います。

セットオフェンスは確実に得点を狙う戦術のため、上手くいくと美しくゴールが決まります。

3.フリーオフェンス

フリーオフェンスは、選手が自由に動くスタイルの攻撃です。

決まった戦術やセットプレーに縛られることなく、選手同士の感覚や状況に応じて攻撃が進められます。

選手が創造力を発揮できる場面が多く、非常にダイナミックな攻撃が見られます。

4.アイソレーション

アイソレーションは、得点力のある選手に攻撃のチャンスを集中させる戦術です。

ボールを持った選手が1対1の状況を作り、個人技で得点を狙います。

アイソレーションにより、強力な個人技を持つ選手が試合の流れを作ります。

5.ピックアンドロール

ピックアンドロールは、一人の選手がスクリーンをかけ、ほかの選手がそのスクリーンを使って攻撃する戦術です。

スクリーンとは、相手ディフェンスの進路を壁のように防いで邪魔をするプレーを指します。

スクリーンによって生まれたスペースを生かし、味方選手が攻めやすい状況を作ります。

バスケットボール観戦時のオフェンス注目ポイント

バスケットボールのオフェンスについて理解できたところで、つづいては観客目線での注目ポイントを3つ紹介します。

バスケットボール観戦をより楽しむために、ぜひ参考にしてください。

チームの連携や動きに注目する

1つ目の注目ポイントは、チームの連携や動きに注目することです。

オフェンスの成功は、個々の選手のスキルのみではく、チーム全体の連携にかかっています。

チームが連携し、選手同士の意図を理解した上で動くことが重要です。

観客側は特にスクリーンやパスワークに注目すると、どのくらい選手同士が連携しているかが見えてきます。

ボールのない場所にも注目する

2つ目の注目ポイントは、ボールのない場所にも注目することです。

オフェンスを成功させるためには、ボールを持っていない選手の動きも重要となります。

スクリーンを使ったりカットしたりすることで、ボール保持者にスペースを作りやすくなります。

ボールを保持していなくても、選手一人ひとりの動きが攻撃を支える要素となるのです。

ボールがどこにあるかに関係なく、全体の動きを見ることが重要です。

1on1とチーム戦術の違いを見分ける

3つ目の注目ポイントは、1on1(1対1)とチーム戦術の違いを見分けることです。

オフェンスには1on1で個人技を活かす場面と、チームワークで連携を取る場面があります。

1on1では選手の技術や判断力が問われますが、チーム戦術では全体の動きやタイミングが重要です。

場面場面によってどちらの戦術が効果的か、観客として見る視点を持つことが試合の理解を深めるカギとなります。

オフェンスが分かるとバスケ観戦がもっと楽しくなる

バスケットボールのオフェンスは、単に得点するだけでなく「チームでどう崩すか」「個人でどう勝負するか」といった駆け引きの連続。

観戦初心者でもオフェンスの基本や戦術を知ることで、試合の流れをより深く理解でき、プレーの迫力や面白さが何倍にも増します。

これから試合を観戦する方は、ぜひ「ボールの動き」と「選手の連携」に注目してみてください。バスケの奥深さにきっとハマることでしょう。

ENSPORTS fanでは、バスケットボール観戦をたくさんの方々に楽しんでいただくために、バスケの観戦マナーや観戦初心者のためのルール解説記事なども公開中。そちらぜひチェックしてみてください。